報告文學|運河之脊

來源:海報新聞

2025-05-07 14:18:05

原標題:報告文學|運河之脊

來源:大眾日報

原標題:報告文學|運河之脊

來源:大眾日報

在山東西南部,濟寧市汶上南旺段運河的海拔是38米,是京杭大運河全線的最高點,為了讓運河“爬”過這段高地,明朝工部尚書宋禮和農民水利家白英、濟寧州同知潘叔正等人曾在此傾力治水。

如今,南旺樞紐國家考古遺址公園內每天游人不斷,但昔日湖河相連、船閘林立、商賈云集的盛景已不復存在。河道芳草萋萋,湖泊變?yōu)辂溙铮瑑H存宋公祠、禹王廟等建筑,其余只剩青磚地基。講解員站在堤岸上,遙指河道的走向,講述著治河先賢們找尋運河最高點、建戴村壩、開小汶河、蓄北五湖、建節(jié)制閘、挖泉補水的傳奇故事。

一

明朝靖難之役之后,燕王朱棣登上帝位,他對于滅方孝孺十族等殺伐場景還心有余悸,感到南京城陰氣太重,又希望能“天子守國門”,抵御北元的入侵,因此心系龍興之地,一直想遷都北京。永樂四年(1406年),他派遣大臣宋禮等到四川等地采伐巨木,又疏通了河南到山東臨清的衛(wèi)河以及北京城里的河道。永樂五年(1407年),他下詔營建北京城,國家的發(fā)展方向正在向北方轉移。

時序來到了永樂八年(1410年)的秋天,一位年輕的江南才子來到濟寧州,擔任山東濟寧州同知,就是副知州,負責分掌地方錢糧、捕盜、河工、水利等事務。他叫潘叔正,字惟獻,號績庵,祖籍浙江臺州仙居人,永樂元年考中舉人,他“存心公恕,長于撫綏”,主持修建了小南門橋,便于百姓出行。

潘叔正看到,經過元末明初幾十年的戰(zhàn)亂,經過濟寧的大運河會通河段已經淤塞不通,河道干涸,閘壩損毀。這位年輕人很想干出一番事業(yè),因此,沿著運河走訪調查,詢問前朝漕運的舊事,思考如何才能重新修復河道,再興漕運。

思考再三,他向朝廷上了一道奏疏:“會通河道四百五十余里,其淤塞者三分之一。浚而通之,非唯山東之民免轉輸之勞,實國家無窮之利也。”

朱棣接到潘叔正的奏折,龍顏大悅,一是潘叔正說到了他的心坎里,皇上日思夜想的正是如何修通京杭之間的直通河道,讓南方的糧秣物資運到北京。二是潘叔正講清楚了會通河疏浚的辦法,會通河道四百五十余里,其淤塞者三分之一,疏浚起來并不難。

于是,朱棣任命工部尚書宋禮、刑部侍郎金純及都督周長等人,總管會通河修治事宜。宋禮等人不敢怠慢,立即從四川的森林里鉆出來,風塵仆仆地趕到北京城,面見皇帝。

宋禮,字大本,河南府永寧縣人。洪武年間,宋禮以國子監(jiān)生被提升為山西按察司僉事,從此走上仕途,他做事勤勉公正,疾惡如仇,深得民心。明成祖即位后,宋禮因敏捷干練被升為禮部侍郎。永樂二年(1404年)十二月,宋禮升為工部尚書。永樂四年(1406年),朝廷商議建都北京,宋禮奉命前往四川采購巨木,他督促地方官員率領吏民深入溪谷險峻之地,凡是優(yōu)質的木材,都砍伐下來運走。因此,金絲楠木、杉樹等優(yōu)質木材,紛紛從三峽運出,經江漢、淮泗等水路,絡繹不絕地運往北方。

朱棣見到宋禮,語氣和藹,說起濟寧州同知潘叔正的奏疏,讓宋禮立即去山東濟寧州,征發(fā)兵丁百姓,盡早疏通會通河。永樂九年(1411年)6月,宋禮等人馬不停蹄來到濟寧城,在濟寧西門大街原元代濟寧路總管府的舊址上搭建了簡易的住所,臨時住了下來。

宋禮等奉圣旨征發(fā)青州、兗州的兵丁和民夫共16.5萬余人,讓濟寧州同知潘叔正擔任治河總管,開始疏浚會通河。

正是炎熱的夏季,宋禮、潘叔正等官員一線指揮,官服濕了又干,干了又濕。16萬多兵丁和民夫更是揮汗如雨,即使在雨天也不停工,人們冒著大雨、踩著泥濘繼續(xù)挖河。在將整個會通河450多里的河道全部疏浚之后,他們卻發(fā)現(xiàn),會通河的水止于濟寧城北,向北沖不上去了。

潘叔正趕緊查閱資料,詢問濟寧的百姓,得知在元代濟寧段也是河窄水淺,他們從大汶河和泗河引水,疏浚了從大汶河堽城壩引水的洸河與從泗河金口壩引水的府河,在濟寧城區(qū)的楊家壩交匯,通過玉帶河流入濟寧城南的運河匯源閘,在匯源閘南北分流。

這一切工程做完之后,會通河里的水晃晃悠悠向北延伸了十里多路,到達通濟閘,又停滯了。

這下,潘叔正也束手無策了,他很疑惑,明明元代就是這樣通航的,雖然整個元代的漕運量不大,一直是漕運和海運兼行,但是,也不至于漕路不通啊!

此時正是夏秋季節(jié),濟寧城里城外籠罩在一片煙雨之中,應該是一年之中河水流量最大的季節(jié),會通河尚且不能通航,如果是冬春季節(jié),會通河里水會更少,就更不可能通航了!

大河通漕的努力徹底失敗了!這怎么向朝廷交代啊?宋禮愁腸百結,一夜白頭。而潘叔正更是無計可施,這一切都是由他向朝廷上折子引起的,因此受到官員唾罵,百姓嘲笑,都罵他無事生非,咎由自取。

宋禮實事求是地向朝廷報告了治河經過與斷流的情況,請求責罰。他知道,當今的圣上和其父洪武皇帝都不是善茬,朱元璋誅殺功臣,胡惟庸案和藍玉案牽連的人員都達數(shù)萬人,而朱棣在靖難之役后清除前臣,更是大肆株連,趕盡殺絕。

僥幸的是,開通漕運心切的朱棣并沒有為難一眾官員百姓,甚至沒有責備上疏開河的潘叔正,他要宋禮等人戴罪立功,繼續(xù)治河,一定要會通河全通,為國家奠定萬年之基。

二

宋禮把位于濟寧西門大街的官衙整修一新,決心駐蹕于此,潛心治河。他把城里的士紳、耆老一撥又一撥地請到衙署里來,誠懇地向他們詢問治河的辦法,但這些城里人說的仍然是元代治河的老辦法,并無任何新意。宋禮決定走出濟寧城,到鄉(xiāng)間去尋找治河的能人。

宋禮等人換了便裝,到運河沿線的集鎮(zhèn)村落,走村串巷,尋訪能人。

晴天,宋禮他們在田間地頭,尋訪種莊稼的老農。

雨天,他們走進村莊,去問有學問的鄉(xiāng)紳學究。

早晨,他們來到集市上,躬身下問擺攤賣東西的小商販。

晚上,他們就在村莊里找人家借宿,在地上鋪上干草,和衣而眠。

一天夜里,宋禮做了一個夢,夢見有一只白色的鸚鵡,飛呀飛,飛到運河上,用嘴叼開運河河壩,河水嘩嘩地流過去了!他高興極了,就去追白鸚鵡,可是一直追不上,摔了很多跟頭,也沒有追上,最后,白鸚鵡飛到了一座五彩山上,對宋禮叫著:唧唧,唧唧,大人啊,快來找我呀!

宋禮醒了,把夢見一只白鸚鵡的情況告訴同儕。同行的官員們有的為他高興,或許是好兆頭,說不定很快就能找到治河的能人。也有的說,您工部尚書、二品大員都沒有辦法,尋找鄉(xiāng)野之人能有什么好主意。

宋禮勸慰大家:“古代魯國曹劌論戰(zhàn),說‘肉食者鄙,未能遠謀。’朝堂之上未必都是有遠見卓識之人,鄉(xiāng)野之人更了解當?shù)氐那闆r,我們一定能找到像前朝馬之貞那樣的能人,獻出錦囊妙計,治好漕河,讓萬艘漕船北上,為大明帝國奠定萬年之基!”

他們一行人來到了汶上東北的彩山村,看到在村頭的鄉(xiāng)場上,一位老漢手里握著酒葫蘆,自酌自飲。

宋禮讓人上前詢問,得知這個村莊叫彩山村,老漢名叫白英。宋禮心里琢磨開了:彩山,白英,這么巧啊,和我昨夜的夢境完全相符!他是不是就是我夢中五彩山上的白鸚鵡呢?

宋禮施禮問道:“白先生,您說說看,如何能讓會通河全線有水?我們修通了會通河,可是濟寧以北的河里卻沒有水。”

白英笑笑說:“這濟寧州位于泰山西麓,在整個運糧河上地勢最高。但是,最高點卻不在濟寧城里。距此地西南六十里有一南旺,全運河屬此最高,形同屋脊,從濟寧分水北上,斷無可能,屋檐下之水焉有流入屋脊上之理?”

宋禮急了,問道:“那該怎么辦?”

白英笑笑,反問道:“先生是否知道三國時諸葛亮借東風火燒連營的故事?”

宋禮心里一震,覺得白英話里有話,就問:“先生是說,應該像諸葛亮一樣,借水濟運,借水行舟?”

白英微微頷首。

宋禮驚訝地問:“先生怎么知道這個道理?”

白英說:“諸位先生,請隨我來。”不等宋禮等人回答,他把酒葫蘆拴到腰上,徑直在前面走了。

宋禮等人只好跟著走。漸漸地,腳下的官道變成了一條山里的羊腸小道。越向北走,地勢越高。一陣滔滔的水聲從前面?zhèn)鱽恚曉絹碓酱螅痪茫粭l大河攔住了他們的去路。

白英帶領他們爬上大堤,回過頭來,對宋禮說:“宋大人,你們快看——”

眼前一條寬闊的大河水流湍急,像千軍萬馬,自東向西,浩浩蕩蕩奔涌而下。

白英介紹說:“這條大河叫大汶河,是由泰山諸泉匯流而成,一路西行至此。這里比南旺運河屋脊的地勢還要高得多!戴村這個地方是大汶河的最窄處,長五里十三步,也是汶河最后一個河灣了,再往下就是地勢低洼的大清河了。這里兩岸夾山,南岸是松山,對面是龍山,地質堅硬,足以依靠,如果從這里攔河筑一條土壩,土壩前引一條小汶河,讓河水沿著小汶河流到南旺,在南旺分水,向南九十里流于濟寧匯源閘,向北一百八十里流于張秋,運河里不僅有水,而且這條河的水是從泰山上下來的清水,也不用擔憂河道淤塞的問題。”

宋禮敬佩地看著白英,問道:“您是怎么知道南旺地勢最高?還知道從這里挖河引水最為合適?”

白英哈哈大笑:“我也是讀書人出身,只是不愿意走科舉之路,只想在鄉(xiāng)間享受田園生活,終老一生,受鄉(xiāng)民推舉,擔任鄉(xiāng)官老人。這里大汶河地勢高,經常泛濫,這個河灣最容易決口,沖出來一條很大的水道,曲曲折折流到南旺,在那里散開,南北分流。為了給我們這一帶的土地排泄積水,我曾到處勘察地形,因此特別留意。”

真是“踏遍鐵鞋無覓處,得來全不費功夫!”宋禮高興極了,幾個月來愁腸百結的問題,在白英這里得到了化解。他向白英表示,一定要上奏朝廷,請白英擔任治河總師,一起治河,但白英堅決不肯,說自己一貫散淡,不愿意受拘束,更不愿意做官。

宋禮好說歹說,白英就是不愿意承擔治河的總師。宋禮不再提及請白英出山治河之事,轉而和白英交朋友,談讀書,談喝酒。白英果真是博覽群書之人,對天下的形勢也是了如指掌,對方圓數(shù)百里的自然地理、水文氣象更是熟諳于心。宋禮贊嘆其“身在巖穴,而心憂天下。”

一天,宋禮又帶著一壇好酒來彩山村看望白英,白英十分感動。宋禮提出二人義結金蘭,白英表示求之不得,二人歃血為盟,焚香叩頭,相約“不求同年同月同日生,但求同年同月同日死”。

宋禮這時才提出請兄弟幫助其開河,白英受兄弟情義的感召,決定出山,擔任治河總師。宋禮上奏朝廷,召集30萬兵丁和民夫,重新開始治河。

要從大汶河引水到南旺,必須先在大汶河上筑一條大壩,宋禮按照白英的提議,在大汶河最窄的戴村附近,南岸依松山,北岸接龍山,筑了一條五里十三步的土壩。在土壩前開挖了一條小汶河。在夏秋季節(jié),汶河水可以溢出土壩,流向下游的大清河,在冬春缺水季節(jié),在土壩上架設一道長木板,汶河之水則盡入小汶河。戴村壩到南旺只有不到40里,地勢卻高出南旺39尺,為了不讓小汶河水流過急,沖毀堤岸,淹沒農田,白英把小汶河河道挖得曲曲折折,“三灣不離孫口,三灣不離溫口”,河水拐了三道灣,還不離開一個村莊,以至于到南旺的河道總長竟然多出了一倍,長達八十多里,這就是“三彎頂一閘”的彎道技術。

汶河水引到南旺高地,匯入運河,為了防備大水沖毀南旺運河右岸,白英在迎頭上建了長達一里多的石頭護堤。

從南旺向北385里,直到臨清,才有一條發(fā)源于春秋衛(wèi)地、漢稱白溝、隋稱永濟渠、宋曰御河的衛(wèi)河水匯入運河,補給漕運,中間需要大量的河水以承載漕船;而由南旺向南60里到濟寧,就有洸河、泗河及附近的諸河匯入,并不需要太多的水。于是,白英在迎頭處設置了一個石頭的魚嘴,稱作石撥,以便于讓更多的河水流向北去。后來,白英又感到石頭魚嘴分水的效果不好,就向宋禮建議,在南旺分水處的南北兩側,分別建節(jié)制閘,以時啟閉,控制水流。《明史·宋禮傳》記載∶“南旺地勢高沃,其水南北皆注,所謂水脊也。因相地置閘,以時蓄泄。自分水北至臨清,地降九十尺,置閘十有七,而達于衛(wèi)。南至沽頭,地降百十有六尺,置閘二十有一,而達于淮。”由于節(jié)制閘的啟閉調節(jié),更多的水流流向北方,人稱“七分朝天子,三分下江南。”一直到臨清,人們還稱呼運河水為汶河水,在臨清城里,還有宋禮、白英修筑的戴家灣水閘、頭閘、二閘等船閘。

永樂十五年(1417年),會通河的38道水閘全部建成。以閘之啟閉調節(jié)水位與水量,在會通河水路上形成多臺階式的河道,每階之間變成一個大水柜。兩個船閘之間依次啟閉,使水位升高或下降,漕船也自動升降,順利轉入下一段河道。這樣,確保了漕船的順利通行,元代時,會通河只能通行一百五十斛的小船,至此,“八百斛之舟迅流無滯”。

大汶河是一條季節(jié)河,夏秋暴漲,冬春幾乎枯萎,如何做到給運河常年的水源補給呢?白英向宋禮建議,將古代的大野澤和宋代的梁山泊重新利用。從上古時期開始,在黃河下游的菏澤、濟寧一帶,就有大片的湖泊,最早記載的大野澤,是古代九澤之一,因為在巨野附近,也稱巨野澤。到了宋代,大片的黃河水又匯聚梁山周圍,號稱“方圓八百里”,水滸英雄因此呼嘯梁山,留下了一部《水滸傳》。到了明初,梁山泊幾近干涸,僅剩下幾塊分散積水的洼地。白英和宋禮商量,可以把這些洼地形成的湖泊進行拓展,作為為運河儲水的水柜。最先設置的是安山湖水柜,將泰山以西和梁山四周的河流疏導到安山一帶,形成一座水柜,湖水四周建起堅固的堤壩,堤外形成良田,不受洪水浸泡,由農民種地納糧,而安山湖的水可以向北,補充阿城、七級等諸多船閘的水量。

接著,他們又建起了南旺湖、馬踏湖、蜀山湖、馬場湖等四個水柜,因為都在濟寧城以北,加上安山湖,合成“北五湖”。明嘉靖時河道都御史王廷在《修復南旺湖奏略》中說∶“宋禮、陳瑄經營河漕已成,乃建議請設水柜,以濟漕渠。”“水柜,即湖也,非湖之外別有水柜也。漕河水漲,則減水入湖,水涸則放水入河,各建閘壩,以時啟閉。”

運河里冬春水少,即使有諸湖調節(jié)水源,仍然不能保證運河常年需水。白英知道,汶上一帶的地勢東高西低,東北部群山之間有很多泉水。這些泉集中在軍屯山前后,有龍斗泉、雞爪泉、薛家溝泉、趙家橋泉等等。小汶河開通之后,擋住了東水西流之路,夏秋水漲,東部的泉水、山洪無處宣泄,造成了水災。白英老人想出了妥善的解決辦法,他深入東部的山中,挖出諸泉,使之匯聚成河,名叫泉河,這條河與小汶河平行西進,注入蜀山湖。在汶上一帶,俗傳有七十二泉,流傳著“白英點泉”的故事,說他用拐杖往地上一點,泉水就汩汩地冒了出來。

經過八年的艱苦努力,京杭大運河全線貫通,以南旺分水樞紐為核心的大運河山東會通河段是整個大運河上最具科技含量的工程之一,其分水、蓄水、排水功能齊全,科學性和技巧性可與中國古代的都江堰水利工程相媲美,有效地解決了“運河之脊”的問題,保證了漕運入京的順利進行。由此大運河上舳艫相繼,千檣萬艘,輻輳云集。明代,每年轉輸漕糧三四百萬石,最多時達五百萬石,十倍于元代,帶來了國家統(tǒng)一和經濟文化的繁榮。因此,會通河段也稱為閘河、泉河。

八年間,白英為了治河鞠躬盡瘁,日夜操勞,他積勞成疾,身體嚴重垮了下來,總是不停地咳嗽,有時候痰中帶血,讓人心疼。會通河段工程全部完工以后,宋禮為感謝白英,要帶白英一起進京復命,向皇上稟明白英的功勞。他們坐船航行在自己修好的運河之上,格外高興,說著八年來治河的故事,心潮起伏,感慨萬千。

船行至德州桑園鎮(zhèn),夜里起風了,風越來越大,突然吹斷了船上的桅桿,宋禮預感到不好。這時候,白英病情加重,他咳嗽得越來越厲害,嘴里一大口一大口的濃血噴出,無法止住。

宋禮抱住白英的頭,一聲聲呼喚著:“好兄弟,你一定要挺住,我們的河工完成了,馬上就能見到圣上了,圣上一定會重獎我們。”

白英有氣無力地說:“我就是一介布衣,不愿意見什么皇上,我不行了,我要回去,要把我葬在大湖邊,我要看著漕船北上,大河安瀾。”

當晚白英仙逝,享年56歲。宋禮于是調轉船頭,回汶上南旺,給白英發(fā)喪,將其安葬在南旺湖邊。運河兩岸的百姓聞訊,無不悲慟號哭。

因為南旺大工設計精妙,成效突出,宋禮“論功第一,受上賞”。潘叔正也因首倡開會通河之議,功勞卓著,獲賜紗衣一襲、鈔十錠,以示鼓勵。朱棣還親自為其賦詩一首:“潘卿去浚河,功多怨亦多。百年千載后,功在怨消磨。”

再說宋禮從南旺走后,又奉敕建設紫禁城。西南的巨木、蘇州的鋪地金磚、臨清的貢磚源源不斷地運到京城,北京被稱為“運河漂來一座城”。宋禮在朝為官三十余載,其中執(zhí)掌工部近二十年,數(shù)以億計的錢糧經手,卻從未有過私吞蠅頭之財。“鏹镠億萬經手,棉帛毫絲不沾。”永樂二十年(1422年),操勞半生的老臣終因積勞成疾病逝于任上。當家人為其置辦后事時,府中幾無余財,甚至連一口像樣的棺木都買不起。消息傳開,舉朝震驚。朱棣聞訊后,立即派人前往宋禮府上詳加盤查。整整一年有余,查明宋禮為官清廉,兩袖清風,實乃“一介寒士,身無長物”。朝廷隨即發(fā)喪贈祭。

宋禮去世后,朝廷追贈其“寧漕公”稱號。民間則奉其為“顯應大王”。官民并譽,實乃古今罕見。

此次整修會通河之后,朝廷停罷海運,運河成為漕糧等各類物資的運輸大通道,濟寧、臨清、德州等一個個運河重鎮(zhèn)脫穎而出,就連一座普通的閘壩,也成為縣城或人煙稠密的集鎮(zhèn)。濟寧城“自是商舶流通,……而汶、泗諸水得交匯縈繞其間,靈氣秀鐘,人文蔚起,即概諸兗屬,莫敢望焉”。

三

大河奔涌,歲月如流,永無停歇。

后世的治河官員以宋禮、白英為榜樣,追隨前賢,潛心治河,造福社稷黎民。南旺分水樞紐不斷得到提升和完善,彰顯治水技術的創(chuàng)新。

明弘治十七年(1504年),對戴村壩再次維修。明萬歷元年(1573年),侍郎萬恭在坎河口壘石為灘。明萬歷十七年(1589年),總河潘季馴又拆除石灘,改筑石壩。明萬歷二十一年(1593年),汶河發(fā)水大,尚書舒應龍又于河口之下開泄水渠,為防沖刷,又在兩旁修筑了石堰。使戴村壩附近的濟運工程更加完善,被譽為“運河之心”。

對于引汶濟運的小汶河,歷代也不斷維修,明萬歷十四年(1586年),在小汶河右岸常決口處的何家口村南筑土壩,并在壩后開挖了一分水支流——王家河,通過王家河分泄汶河洪水。明萬歷十七年(1589年),潘季馴主持大修運河時,將何家口土壩改造成石壩,始稱何家壩,壩高3米,長60米。當伏秋水大時,小汶河水漫過何家壩泄入王家河。河下分兩支,一由開河閘下劉老口,一由袁口閘下石頭口提前濟運,卓有成效地解決了洪水決口為患的問題。小汶河兩岸有多處調節(jié)水量的出口,西岸有草橋土壩、王延口、徐建口、王士宣口等,泄入馬踏湖;東岸則有馮家口、邢家口、田家口等,泄入蜀山湖,蓄水濟運。小汶河在引汶補充運河水量中起到了重要作用。

后世不斷增加會通河上的閘壩。宋禮后,陳瑄管理漕河,“自淮至臨清,相水勢高下,建閘四十有七”。到了清朝,每一座閘又增設為具有上閘、下閘的對閘,使得開閘調水更加便利。清代在會通河上的船閘達70多座。

歷朝歷代都沒有忘記畢其功于南旺分水樞紐的宋禮、白英等治河先賢。明正德七年(1512年),明武宗追封白英為“功漕神”,建祠于南旺。此后,在南旺陸續(xù)修建了以分水龍王廟為代表的建筑群。

清代康熙皇帝南巡,在南旺下船憑吊,他說:“朕屢次南巡經過汶上縣分水口,觀遏汶分流處,深服白英相度開浚之妙。”“每歲東南漕艘,無或滯留,此皆白英遏汶分水之功也。相傳(白)英當日每徘徊汶、濟之間,積數(shù)十年精思,一旦確有所見,決為此議。三百余年行之無弊,所謂因地之宜,順水之性也。”乾隆六次南巡,每次都為該建筑群留詩賦詞。

《題分水龍王廟》曰:“清汶滔滔來大東,自然水脊脈潛洪。/橫川舛注勢非迕,濟運分流惠莫窮。/人力本因天地力,河功誠擅古今功。/由來大巧原無巧,穿鑿寧知禹德崇。”

后來,清代雍正皇帝又追封白英為“永濟神”,并賜“安瀾濟運”匾額,派御使專程送往臨清,懸掛于頭閘口大王廟正殿內。

南旺運河兩岸的老百姓對農民出身的水利家白英更是滿懷深情,稱呼其為“白大王”,作為黃河、大運河的河神,歲時奉祀。在治河和行船之時,如果看見水中出現(xiàn)一條小白蛇,便認為是白英的化身,驚喜地高呼:“白大王顯靈了!”將小水蛇用托盤迎到岸邊祭祀,就能保佑治河施工順利,漕運一帆風順。

宋禮、白英的后代被授予八品官服,劃給祭田,世代守在運河旁,祭祀祖先,形成了兩個后裔村莊——宋莊和白莊。兩個村莊的后人還是按照兄弟的子女不能成親的慣例,兩個姓氏至今不通婚。

南旺分水樞紐的精妙設計和偉大貢獻,也贏得了世界水利專家的贊譽,被稱為“十五世紀工業(yè)革命前世界水利史上的奇跡”。民國初年,美國水利專家方維看到后,也曾贊嘆說:“此種工作當十四、五世紀工程學的胚胎時代,必視為絕大事業(yè),被古人之綜其事,主其謀而遂如許完善之結果者,令我后人見之焉得不敬而且崇耶。”

1965年,毛澤東在接見山東黨政主要負責人時,稱贊戴村壩和南旺分水工程是一個了不起的工程,稱當年策劃、主持修建這一工程的汶上人白英為“農民水利家”。

2014年中國大運河申遺前后,國家和省文物部門的領導、專家多次來汶上南旺指導申遺工作,市縣文物局的同志們吃住在南旺,對河堤上的村莊、學校進行搬遷,整治環(huán)境,清理河道,修復古建,2014年6月22日,第38屆世界遺產委員會會議將中國大運河列入《世界遺產名錄》,南旺樞紐也位列其中。這個樞紐包括分水龍王廟建筑群、運河磚砌河堤、十里閘、柳林閘、寺前鋪閘、邢通斗門、徐建口斗門等7處遺產點和會通河(南旺樞紐)、小汶河2段遺產河道。

近年來,汶上縣依托南旺樞紐國家考古遺址公園,不斷擦亮“南旺樞紐”“運河之脊”的響亮品牌。

每當站在長長的大運河邊,有風拂過堤岸時,我們仿佛又聽見汶水撞擊河堤的澎湃濤聲,看見宋禮、白英等一眾官員和百姓從歷史的長河中蹣跚走來……南旺這片“運河脊梁”也是中華民族和中華文化的偉大“脊梁”,這一條“脊梁”汗珠瑩瑩,閃閃發(fā)光。

(楊義堂)

(大眾日報)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

較去年同期增加12.8%!“五一”假期,青島高速公路免費惠及322萬輛次小客車

- 青島日報社/觀海新聞5月7日訊今年“五一”假期,青島所轄17條高速公路73個收費站繼續(xù)對7座及以下小型客車實施免費通行,免費時間段自5月1...[詳細]

- 青島新聞網 2025-05-07

八成A股上市魯企一季度實現(xiàn)盈利,人工智能產業(yè)鏈公司業(yè)績大幅增長

- 截至5月6日,山東308家A股上市公司中,除玉龍股份和ST新潮之外的306只魯股已披露2025年一季報。今年一季度,306只魯股共實現(xiàn)營業(yè)收入7190.2...[詳細]

- 山東財經網 2025-05-07

海量財經|拍一張需要300元 明星帶火的“撕拉片”膠片照成“社交新貴”

- 海報新聞記者杜鄭敏報道早已宣告停產的撕拉片,近日在鞠婧祎、虞書欣、張凌赫等明星的曬照帶動下,憑借“拍一張少一張”的稀缺標簽,再度走...[詳細]

- 海報新聞 2025-05-07

“五一”假期 菏澤牡丹機場運送旅客1.38萬人次

- 本報訊“五一”假期,菏澤牡丹機場運送旅客1.38萬人次,航班安全起降106架次,運輸服務保障運行平穩(wěn)有序。據統(tǒng)計,“五一”假期首次在菏澤...[詳細]

- 牡丹晚報 2025-05-07

菏澤公交500米站點覆蓋率91%

- □牡丹晚報全媒體記者馬敏靜“菏澤公共交通集團有限公司運營車輛達1107部,其中純電動公交車762輛;運營常規(guī)公交線路44條,快線公交3條、夜...[詳細]

- 牡丹晚報 2025-05-07

山東一季度服務業(yè)運行平穩(wěn)向好,同比增長6.0%

- 5月6日,記者從山東省統(tǒng)計局獲悉,一季度,全省加快構建優(yōu)質高效服務業(yè)新體系,一攬子存量政策和增量政策協(xié)同發(fā)力、持續(xù)顯效,服務業(yè)經濟實...[詳細]

- 中國山東網 2025-05-07

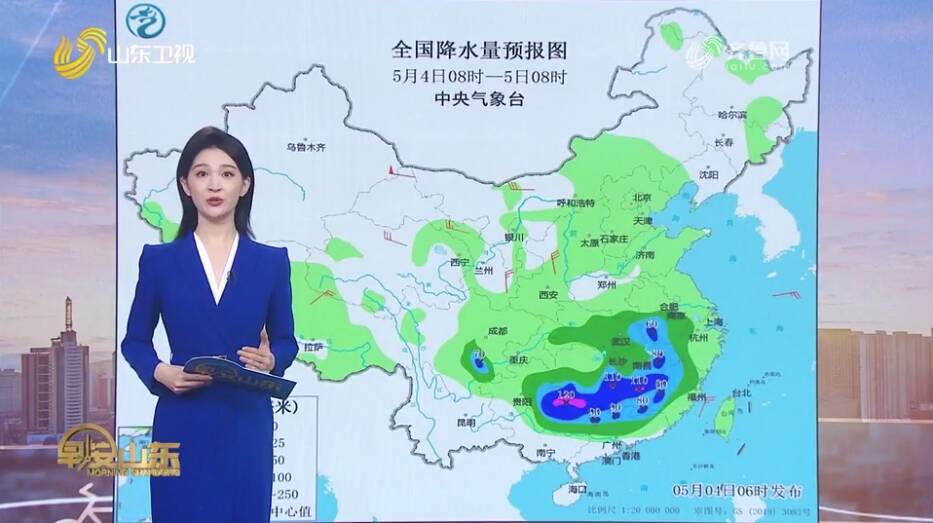

全國降水增多增強 北方多地風沙降溫來襲

- 今起三天,南方地區(qū)將開啟新一輪較強降雨過程,西南地區(qū)東部、江南西北部和中部等地部分地區(qū)有大到暴雨,并伴有強對流天氣;與此同時,冷空...[詳細]

- 海報新聞 2025-05-07

在這個“五一”,解碼山東文旅的“city”新玩法

- “山東好city啊”。不只是車票,還有體育賽事入場券、演唱會門票、展覽門票……山東正在探索的“票根+”經濟,讓文旅消費從“只能干一件事...[詳細]

- 中國山東網 2025-05-07

山東青島:農民教育培訓說課競賽上演“田間智慧秀”

- 近日,山東省青島市第三屆農民教育培訓說課競賽在青島開放大學舉行,23名來自全市涉農區(qū)市的教師圍繞鄉(xiāng)村產業(yè)、治理等主題展開比拼。這場被...[詳細]

- 中國山東網 2025-05-07

青島開戶數(shù)突破206萬!個人養(yǎng)老金制度出臺三周年,全國產品總數(shù)量破千

- 2022年4月21日,國務院辦公廳印發(fā)的《關于推動個人養(yǎng)老金發(fā)展的意見》提出,推動發(fā)展適合中國國情、政府政策支持、個人自愿參加、市場化運...[詳細]

- 半島新聞客戶端 2025-05-07

新區(qū)一團隊榮獲“山東省工人先鋒號”

- □記者龔鵬報道本報訊4月30日,山東省慶祝“五一”國際勞動節(jié)暨省五一勞動獎獲得者表彰大會在濟南舉行,表彰獲得省五一勞動獎、省工人先鋒...[詳細]

- 青島西海岸報 2025-05-07

第二屆山東省職業(yè)技能大賽勞動關系協(xié)調師競賽在我市舉辦

- 本報5月6日訊近日,第二屆山東省職業(yè)技能大賽勞動關系協(xié)調師競賽在我市舉辦。本次競賽是山東省舉辦的該工種的最高級別賽項,比賽精心設計理...[詳細]

- 泰安日報 2025-05-07

山東省馬拉松城市聯(lián)賽(菏澤站)舉行

- □記者蔣鑫報道本報菏澤訊日前,好運山東2025“華瑞·華小糧杯”菏澤馬拉松賽暨山東省馬拉松城市聯(lián)賽鳴槍開跑,來自國內外的15000名選手在...[詳細]

- 大眾日報 2025-05-07