“三維四驅”創新課程融合育人路徑

來源:中國教育報

2025-04-22 09:03:04

原標題:“三維四驅”創新課程融合育人路徑

來源:中國教育報

原標題:“三維四驅”創新課程融合育人路徑

來源:中國教育報

作為山東省應用型本科高校建設首批支持單位,山東航空學院全面貫徹黨的教育方針,認真落實立德樹人根本任務,聚焦培養德才兼備的高素質應用型人才這一目標,通過頂層設計、品牌創設、項目驅動、示范共享、課程評估五大舉措,推進課程思政建設高質量發展,為航空業和區域經濟社會發展提供德才兼備的高素質應用型人才支撐。

無機化學與化學分析作為首批國家一流本科課程,充分發揮課程思政育人功能,聚焦“懂知識、善思考、會分析、有擔當、能創新”的高級工程技術人才培養目標,創新“三維四驅”融合育人模式,立足辯證唯物主義認識論,培養學生在原子、分子層面解析物質結構與性質用途的能力,體會化學之有用;運用化學原理和物質結構理論分析解決化學化工相關問題的能力,體悟化學之有為;通過“化學—工程—社會”的跨學科融合,發展“微觀機理分析→宏觀現象推演→工程案例優化”的系統思維范式,體感責任與擔當,實現知識遷移、創新能力和專業素養的螺旋式提升。

“三位一體”創新育人體系

教學團隊確立“科學精神筑基,家國情懷鑄魂”建設理念,構建“價值引領—知識探究—能力提升”課程育人體系。認知層面,以案例分析研討和數據處理分析為抓手,培養學生嚴謹求實的科學精神;情感層面,通過化學工業發展史實解析科學家的愛國奮斗歷程、行業突破對國家戰略的支撐作用以及技術倫理抉擇背后的價值取向,激發科技報國使命;行為層面,通過組織學生參與化工企業實地調研、開展化學工業相關案例分析討論以及設計環保主題實踐活動,引導學生辯證認知化學工業的社會價值與生態責任,強化綠色發展的責任意識。建成涵蓋特色案例、實踐項目、專題研討的課程資源庫,實現專業教育與思政教育的深度融合。

四維驅動賦能育人實效

在歷史脈絡中感悟科技自強。創新開設“院士科研啟示錄”專題,將科技史轉化為生動的育人教材。通過展示徐光憲院士創新稀土分離技術打破國際壟斷的案例,引導學生理解“關鍵核心技術是要不來、買不來的”這一深刻內涵;通過研討侯德榜院士突破西方技術封鎖,團隊耗時5年、歷經500多次試驗,首創聯合制堿法,讓科技倫理教育更加具象化;通過分享盧嘉錫院士將結構化學與材料科學、生命科學等領域相結合的廣闊視野和創新精神,引導學生突破專業壁壘,樹立“大科學”視野。

在實驗教學中淬煉工匠精神。將思政育人延伸至實驗室,創新“實驗操作紅黃牌”警示機制,對數據篡改實行一票否決,培養學生學術誠信,強化學生學術自律意識,牢固樹立誠信為本的科研倫理觀。設計開發“生活用水、工業用水等水質綜合分析”等6個虛實結合實驗項目,讓學生在分析校園及周邊水質過程中,深刻領悟環保責任的重大與迫切。開展“實驗臺前的思政課”,通過“0.01克精度背后的職業堅守”專題講座,激發學生對專業技能的熱愛和對專業的敬畏。

在前沿探索中培育創新思維。創新“追問拓思”環節,結合課程內容設置“鋰電中國智造”“合成氨工藝優化”等8個學科交叉議題,搭建“課程理論—企業應用—創新實踐”進階平臺:在電化學分析單元,聚焦新能源產業發展的中國方案,探討鋰離子電池、燃料電池等前沿技術,以及中國在該領域取得的顯著成就;在配位化學單元,聚焦新材料設計的配體調整方案,深入探索如何通過配體調控優化材料的性能,以滿足不同領域對高性能材料的需求;在化學動力學單元,聚焦合成氨工藝變量關系,深入剖析溫度、壓力、催化劑等工藝條件對合成氨反應速率及產率的影響,培養系統創新思維。

在社會實踐中踐行責任擔當。構建“課程筑基—探索認知—服務轉化”實踐鏈,將課程教育與社會責任感培養深度融合。依托“碧水檢測”志愿服務項目,組建師生共同參與的水質檢測團隊,對校園周邊河流、湖泊開展季度性水樣采集與檢測,繪制水質圖譜,助力水質改善與環境保護。開展“化學企業行”活動,組織學生走訪行業龍頭企業的綠色化工廠、循環經濟產業園,實地調研二氧化碳捕集封存、新能源電池材料制備等前沿技術,直觀了解“碳足跡”核算體系的構建邏輯,在觀察產業升級中深刻理解化學學科在節能減排、綠色轉型中的核心作用,同步建立“技術創新服務國家戰略”的專業認同。

未來,團隊將持續探索將先進技術融入教學的新路徑,進一步激發學生的學習興趣與創新潛能。同時,將持續完善課程思政效果量化評價體系,以更加全面、準確地反映學生的學習成效與思想動態,為培養新時代卓越工程技術人才貢獻更多的智慧與力量。

(李大枝 肖宇 張海霞)

想爆料?請登錄《陽光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0531-81695052,誠邀合作伙伴。

醫學高等專科教育的挑戰與應對

- 我國醫療衛生需求日趨多樣化和復雜化,在老年護理、突發公共衛生事件等新興需求的挑戰下,對具備較強實踐能力和職業素養醫療人才的需求日益...[詳細]

- 中國教育報 2025-04-22

山東:綿綿用力推進農村精神文明建設 織就鄉村振興宜居宜業和美畫卷

- [詳細]

- 中國文明網 2025-04-21

世界讀書日特別策劃:探尋中華優秀傳統文化中的管理智慧

- 在第30個世界讀書日來臨之際,“中華優秀傳統文化中的管理智慧”主題閱讀活動將于4月23日在青島舉辦。本次活動由長安街讀書會、青島市委黨...[詳細]

- 中國日報網 2025-04-21

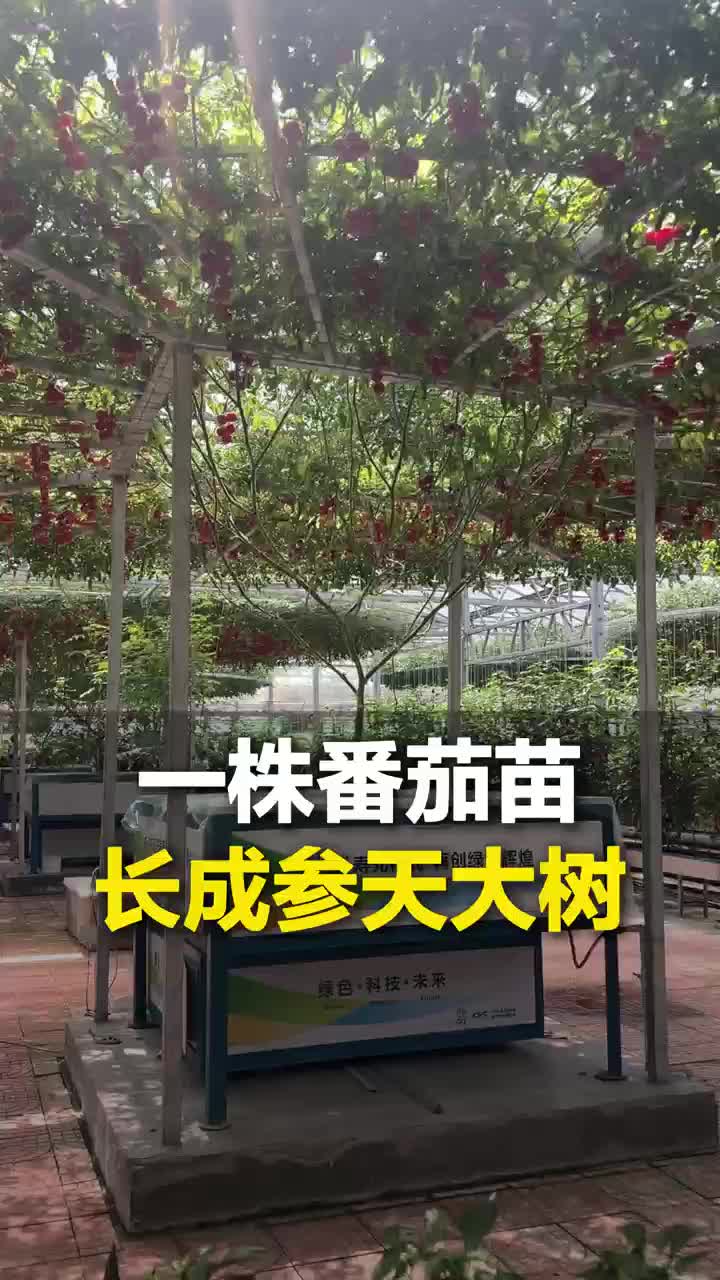

濰坊蔬菜收貨量哪個省最大?來壽光菜博會現場,洞察蔬菜生意經

- 蔬菜硅谷,綠色勝境。濰坊壽光作為全國最大的蔬菜集散中心,背后離不開蔬菜產業高質量發展,也離不開物流能力的不斷提升。在菜博會1號館內...[詳細]

- 光明網山東頻道 2025-04-21

2.5萬跑友集結青島馬拉松,中國石化愛跑激情助跑

- 4月20日7時30分,在來自全國各地跑友的期待和關注中,青島國際馬拉松激情開跑,中國石化“愛跑”高性能燃油品牌作為戰略合作伙伴贊助本次青...[詳細]

- 央廣網山東頻道 2025-04-21

2025青島西海岸新區海青茶文化節暨谷雨開采儀式舉辦

- 4月20日,2025青島西海岸新區海青茶文化節暨谷雨開采儀式舉辦。活動充分釋放農文旅消費活力,探索產業融合新模式。為加強科技賦能,青島西...[詳細]

- 中國日報網 2025-04-21

服務業擴大開放提速 創新舉措醞釀推出

- ●本報記者倪銘婭4月18日,商務部印發《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》,明確將大連市、寧波市、廈門市、青島市、深圳市、合肥...[詳細]

- 中國證券報 2025-04-21

一季度工業對宏觀經濟增長貢獻率達36.3% 穩工業迎政策“組合拳” 擴需求育動能成重點

- 最新數據顯示,一季度工業對宏觀經濟增長的貢獻率達到36.3%,“壓艙石”作用持續發揮。其中,將加快出臺機械、汽車、電力裝備、電子信息制...[詳細]

- 經濟參考報 2025-04-21

中國大型水陸兩棲滅火飛機AG600獲得市場“準入證”

- 據新華社北京4月20日電4月20日,中國自主研制的大型水陸兩棲滅火飛機AG600在北京獲得中國民航局頒發的型號合格證,標志著全球起飛重量最大...[詳細]

- 人民政協報 2025-04-21

精準施策釋放中低收入群體消費潛力

- 短期以消費補貼和降息為抓手,中期推動收入分配與社保體系改革,長期則需構建“收入增長—消費升級—產業轉型”的良性循環。大力提振消費,...[詳細]

- 人民政協報 2025-04-21

人工智能時代如何閱讀

- 隨著人工智能技術發展,信息密度在激增,信息差在縮小,人們卻也因此更容易陷入真假難辨的信息泥沼。正因如此,在人工智能時代,“深閱讀”...[詳細]

- 中國青年報 2025-04-21

“煙火大集”蹚出惠民新路

- 日前,山東省臨沂市莒南縣的十字路大集如約而至,天剛亮就已人聲鼎沸。”縣政協副主席、農業農村局局長曾燕介紹,得益于鄉村大集的帶動,農...[詳細]

- 農民日報 2025-04-21

魯東大學數智賦能鄉村無花果產業

- “現在雖然離軟軟糯糯、甜甜蜜蜜、鮮嫩爽口的無花果成熟上市還有3個多月的時間,但我們村果農種植的無花果已經開始接到水果收購商和超市的...[詳細]

- 農民日報 2025-04-21