瓷中瑰寶,盡顯東方美學(xué),

而它又見(jiàn)證了怎樣的元代市井繁華與愛(ài)情故事?

蜿蜒萬(wàn)里,橫跨山川。

為何長(zhǎng)城被稱為人類歷史上最偉大的建筑工程之一?

梨園盛世繪夢(mèng)人,一顰一笑皆傳奇。

你可曾想過(guò)這樣風(fēng)華絕代的國(guó)粹是如何發(fā)展而來(lái)?

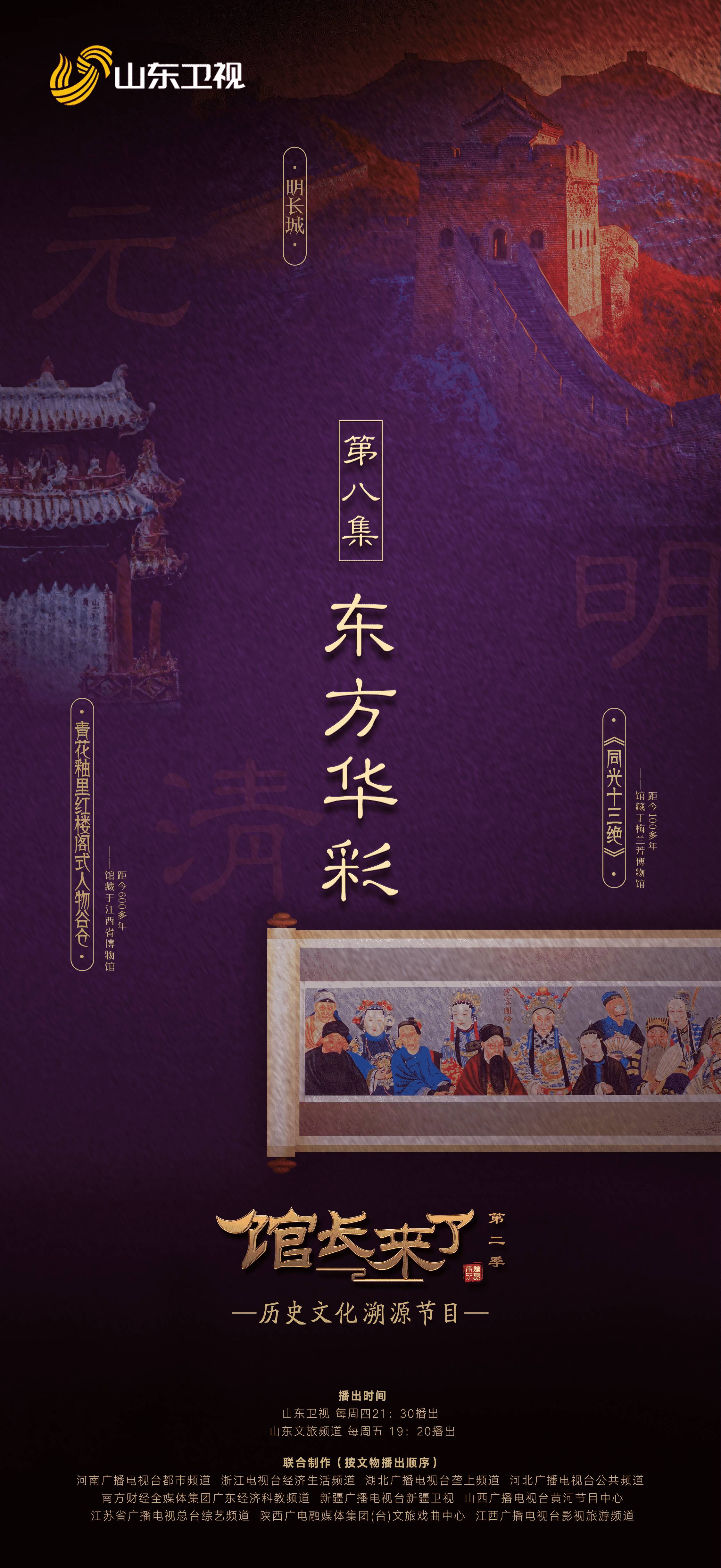

從元朝的大一統(tǒng)到明朝的中央集權(quán),再到清朝的多民族融合,元明清時(shí)期是中華民族共同體進(jìn)一步凝聚發(fā)展的時(shí)期,也是中國(guó)疆域奠定的時(shí)代。今天就讓我們一起走進(jìn)《館長(zhǎng)來(lái)了》元明清時(shí)期--東方華彩篇。

東方華彩篇——館長(zhǎng)們誰(shuí)來(lái)了?

穿越萬(wàn)年,遇見(jiàn)江西。一起走進(jìn)江西省博物館,探尋物華天寶、人杰地靈的江右大地。

巍巍長(zhǎng)城,雄渾壯闊。長(zhǎng)城閱盡游牧文化與農(nóng)耕文化的交匯,見(jiàn)證了中華民族與西方世界經(jīng)由古絲綢之路的交融。一起守護(hù)長(zhǎng)城,守護(hù)中華民族精神根脈生生不息。

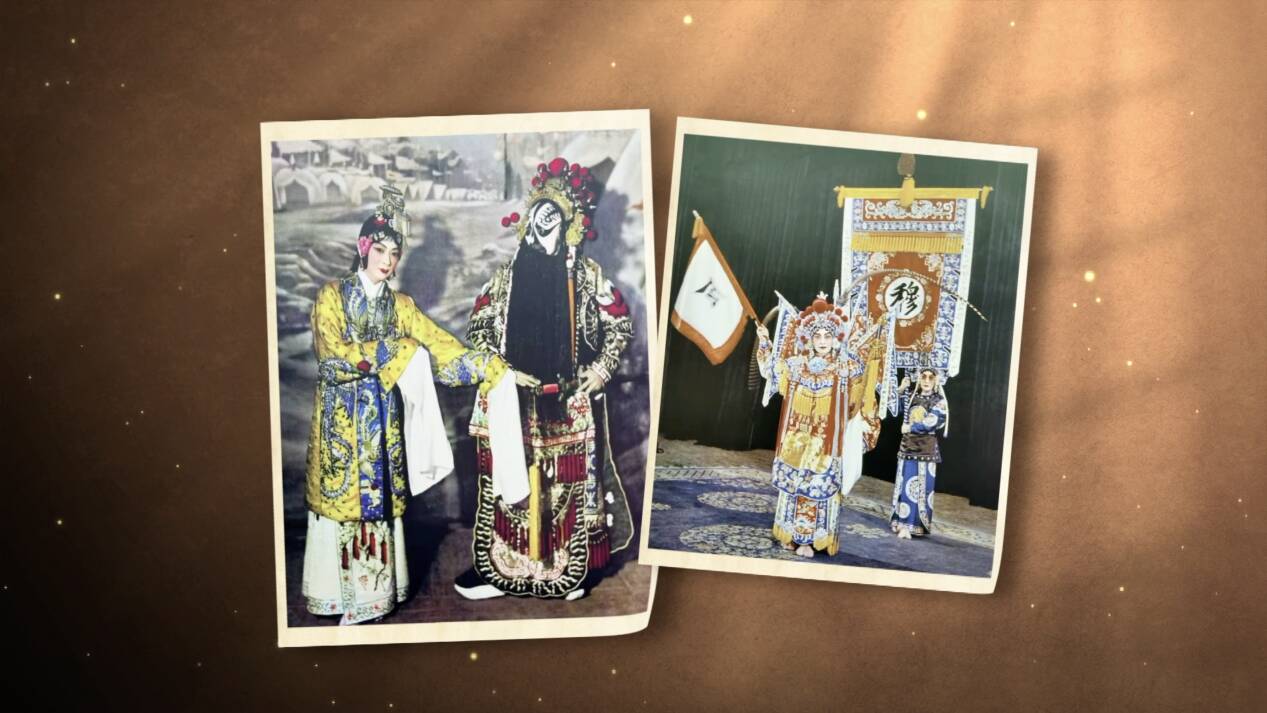

康乾盛世,四大徽班入京;同光中興,奠基京劇國(guó)粹。京劇是中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的杰出代表,走進(jìn)梅蘭芳紀(jì)念館傳承京韻華章。

青花釉里紅樓閣式谷倉(cāng)——國(guó)寶級(jí)藝術(shù)瑰寶

提及青花釉里紅樓閣式谷倉(cāng),其榮耀頭銜不勝枚舉——我國(guó)首批禁止出國(guó)(境)展覽的64件文物之一,元代瓷器的巔峰之作。1974年,它重見(jiàn)天日于景德鎮(zhèn)市郊,以其獨(dú)特魅力震撼世人。谷倉(cāng)造型獨(dú)樹(shù)一幟,廡殿樓閣,重檐飛翹,盡顯華貴絢麗之風(fēng)范。主樓與亭樓交相輝映,上下兩層錯(cuò)落有致,上層戲臺(tái)演繹著往昔繁華,下層谷倉(cāng)則承載著豐收的喜悅。

谷倉(cāng)之上,青花與釉里紅交相輝映,對(duì)聯(lián)“禾泰豐而倉(cāng)廩實(shí),子孫盛而福祿崇”橫批“南山寶象莊五谷之倉(cāng)”,寄托了古人對(duì)豐收與福澤的無(wú)限向往。兩側(cè)壁上的“凌氏墓用”與“五谷倉(cāng)所”,簡(jiǎn)潔明了地揭示了其用途與歸屬。背面159字墓志,更是以青花書(shū)寫(xiě),細(xì)膩地勾勒出谷倉(cāng)主人凌氏的一生傳奇。

凌氏,生于書(shū)香門第,祖父乃朝廷命官,自幼便浸潤(rùn)于文化氣息之中。她以賢德著稱,后嫁入同樣顯赫的劉家,生活平順而安逸。然天不假年,46歲時(shí)凌氏離世,家人為表哀思,特制此樓閣式谷倉(cāng)隨葬。谷倉(cāng)之上,舞俑水袖翻飛,樂(lè)俑撫琴吹簫,生動(dòng)再現(xiàn)了元代市井生活的繁榮景象,堪稱歷史與藝術(shù)的完美融合。

萬(wàn)里長(zhǎng)城——民族根脈與智慧結(jié)晶

提及萬(wàn)里長(zhǎng)城,其稱號(hào)不勝枚舉,但“世界上最長(zhǎng)的城墻”足以彰顯其非凡。長(zhǎng)城橫跨中國(guó)十個(gè)省份,蜿蜒起伏,總長(zhǎng)度超過(guò)萬(wàn)里,是古代中國(guó)人民智慧與毅力的結(jié)晶。在漫長(zhǎng)的歷史長(zhǎng)河中,長(zhǎng)城不僅見(jiàn)證了無(wú)數(shù)風(fēng)雨滄桑,更承受了無(wú)數(shù)次戰(zhàn)爭(zhēng)的洗禮和自然災(zāi)害的侵襲。然而,無(wú)論是何種災(zāi)害,長(zhǎng)城依然屹立不倒,成為中華民族堅(jiān)韌不拔精神的象征。匾額上“中立不倚、永鎮(zhèn)金城”的字樣,不僅是對(duì)長(zhǎng)城堅(jiān)固不摧的贊美,更是對(duì)其在民族歷史中重要地位的高度概括。

關(guān)于長(zhǎng)城的建造者、建造方式以及建造目的,雖歷經(jīng)千年已難以考證,但那份為了保衛(wèi)家園、促進(jìn)民族融合而付出的巨大努力與犧牲,卻永遠(yuǎn)銘刻在每一個(gè)中國(guó)人的心中。長(zhǎng)城不僅是防御工事,更是和平的象征,它讓農(nóng)耕民族在安全的環(huán)境中發(fā)展生產(chǎn),促進(jìn)了中華文明的繁榮與昌盛。

“長(zhǎng)城本身就是一個(gè)共同體”,它連接了長(zhǎng)城內(nèi)外的廣袤土地,也連接了中華民族各成員之間的心。在長(zhǎng)城的見(jiàn)證下,游牧民族與農(nóng)耕民族在政治、軍事、經(jīng)濟(jì)和文化上進(jìn)行了深入的交流與融合,共同創(chuàng)造了豐富多彩的中華民族文化。如今,長(zhǎng)城已成為世界語(yǔ)境中的中國(guó)符號(hào),“逛長(zhǎng)城,這很City!”它吸引著無(wú)數(shù)中外游客前來(lái)探訪,感受那份跨越千年的歷史滄桑與民族智慧。

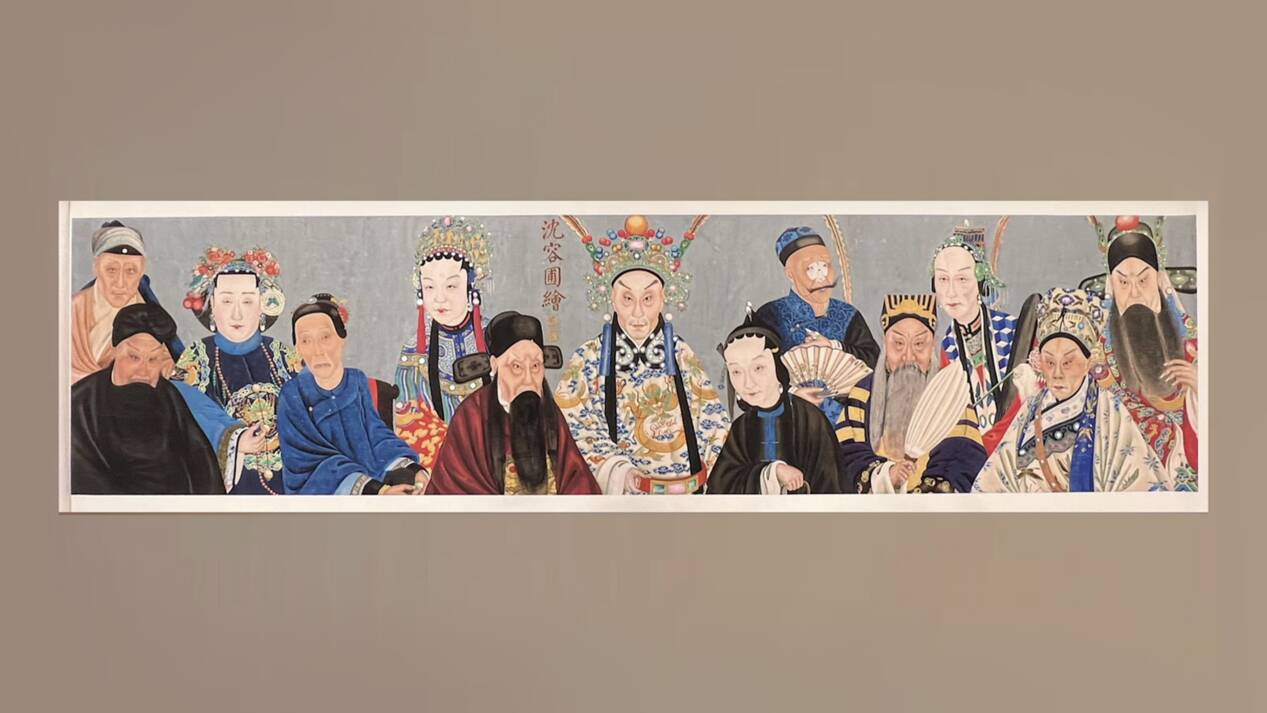

《同光十三絕》——國(guó)粹藝術(shù)的輝煌篇章

談及京劇,其首要頭銜便足以令人肅然起敬——“中國(guó)戲劇的國(guó)粹”,它不僅是傳統(tǒng)文化的瑰寶,更是中華民族藝術(shù)智慧的結(jié)晶。京劇,這一集唱、念、做、打于一體的表演藝術(shù),其獨(dú)特魅力跨越時(shí)空,至今仍深受全球觀眾的喜愛(ài)。

自清末至20世紀(jì)三四十年代,京劇藝術(shù)逐步走向鼎盛,各行當(dāng)涌現(xiàn)出一批批杰出演員,流派紛呈,成為京劇藝術(shù)繁榮的顯著標(biāo)志。老生行中的“新三鼎甲”——孫菊仙、汪桂芬、譚鑫培,他們的精湛技藝為京劇老生藝術(shù)樹(shù)立了標(biāo)桿。而旦行方面,自宣統(tǒng)初年王瑤卿開(kāi)創(chuàng)旦行挑班先河后,至民國(guó)時(shí)期,“四大名旦”梅蘭芳、尚小云、程硯秋、荀慧生的出現(xiàn),更是將京劇旦角藝術(shù)推向了新的高度。他們各自創(chuàng)立的梅派、尚派、程派、荀派,不僅豐富了京劇的藝術(shù)表現(xiàn)力,更成為后世學(xué)習(xí)的典范。

京劇的形成,離不開(kāi)中國(guó)戲曲文化的深厚底蘊(yùn)和南北戲曲文化的融合。乾隆年間,“花雅之爭(zhēng)”為京劇的誕生奠定了基礎(chǔ)。而徽班進(jìn)京,特別是1790年三慶班為慶祝乾隆帝八十壽誕入京演出,更是京劇形成的關(guān)鍵一步。此后,徽班與來(lái)自湖北的漢調(diào)藝人融合,加之昆、秦之調(diào)的融入,形成了獨(dú)特的京劇藝術(shù)風(fēng)格。這一融合過(guò)程,不僅體現(xiàn)了中華民族文化的包容性,也展現(xiàn)了京劇藝術(shù)不斷創(chuàng)新、與時(shí)俱進(jìn)的生命力。

時(shí)至今日,京劇仍以其獨(dú)特的藝術(shù)魅力吸引著無(wú)數(shù)觀眾。無(wú)論是那悠揚(yáng)婉轉(zhuǎn)的唱腔,還是那精彩紛呈的武打場(chǎng)面,都讓人為之傾倒。京劇,這一國(guó)粹藝術(shù)的輝煌篇章,將繼續(xù)在中華大地上傳唱不息,成為連接過(guò)去與未來(lái)的文化橋梁。

《館長(zhǎng)來(lái)了》第二季

山東衛(wèi)視每周四21:30播出

山東文旅頻道每周五19:20播出

敬請(qǐng)關(guān)注!