焦波:農(nóng)夫?qū)а莸挠跋袷酚?/h1>

來源:大眾日?qǐng)?bào)

2022-03-18 08:03:03

來源:大眾日?qǐng)?bào)

2022-03-18 08:03:03

原標(biāo)題:焦波:農(nóng)夫?qū)а莸挠跋袷酚?/p>

來源:大眾日?qǐng)?bào)

他深刻地理解著以自己爹娘為代表的農(nóng)民,用雙腳丈量著中國(guó)的土地,尋找一個(gè)民族如何走向現(xiàn)代的答案。他認(rèn)為,讀懂了鄉(xiāng)村,可能就會(huì)更好地讀懂中國(guó),讀懂我們所身處的這個(gè)偉大時(shí)代和這片熱土上不斷去奮斗拼搏的人們。

□ 本報(bào)記者 劉蘭慧

周末人物·中國(guó)新聞名專欄

與焦波第一次見面,山東老鄉(xiāng)李廣田的詩(shī)歌《地之子》便浮現(xiàn)在記者的腦海。“這大地,我的母親,我對(duì)她有著作為人子的深情。我愛著這地面上的沙壤,濕軟軟的,我的襁褓;更愛著綠絨絨的田禾,野草,保姆的懷抱。”

作為當(dāng)年轟動(dòng)全國(guó)的攝影作品《俺爹俺娘》的創(chuàng)作者,關(guān)于焦波,有很多標(biāo)簽。記者、攝影師、導(dǎo)演,而他更認(rèn)可“農(nóng)夫?qū)а荨边@個(gè)稱號(hào),并深以為榮:“農(nóng)民在土地里種植莊稼,我們?cè)谕恋乩锓N植故事。老百姓的糧食豐收了,我們的片子也收獲了。”

攝影界曾經(jīng)有“焦波一輩子吃‘爹娘’這碗飯”的非議。初次見他,記者能感受到他身上有一股子擰勁兒。除了《俺爹俺娘》,焦波近些年做了什么?或許并沒有人能完全說得清。

深入交流后得知,近幾年的焦波“想盡量多拍幾個(gè)不同地方,看看不同民族、不同生活方式、不同條件下的村子擺脫困境的過程。”鄉(xiāng)村一日千里地發(fā)生變化,焦波將相機(jī)換成攝像機(jī),為中國(guó)鄉(xiāng)村的歷史發(fā)展進(jìn)程留下了一份珍貴的影像檔案。

為農(nóng)民寫“史記”

“鄉(xiāng)村是我生命的根,也是我藝術(shù)的根,不管到什么時(shí)候,我的鏡頭將始終對(duì)準(zhǔn)最可敬、最可愛的農(nóng)民。我想為鄉(xiāng)村寫史,為農(nóng)民立傳,給農(nóng)民留下一部影像史記”。焦波這樣概括自己對(duì)鄉(xiāng)村世界的執(zhí)著記錄。

無(wú)論鄉(xiāng)村面對(duì)外力如何變化,焦波始終行走在鄉(xiāng)村大地之上,始終對(duì)鄉(xiāng)村世界投入了極大的關(guān)注,他用鏡頭忠實(shí)地記錄了當(dāng)下農(nóng)民與土地之間的復(fù)雜關(guān)系。

在焦波用鏡頭定格的鄉(xiāng)村世界中,面對(duì)城市發(fā)展帶給鄉(xiāng)村的巨大沖擊,既有力求為古老的鄉(xiāng)村輸入新鮮血液的叛逆者,也有急切地逃離鄉(xiāng)村與土地?cái)財(cái)嚓P(guān)系的人,更有執(zhí)著地留守在土地之上的人。將鏡頭對(duì)準(zhǔn)這些人物和鄉(xiāng)村世界,既體現(xiàn)出他對(duì)鄉(xiāng)村衰落的擔(dān)憂,也展示出他對(duì)鄉(xiāng)村出路可能性的思考。

杜深忠是紀(jì)錄片《鄉(xiāng)村里的中國(guó)》的主人公之一。數(shù)十年里,他一直執(zhí)著于自己的夢(mèng):關(guān)于文學(xué),琵琶,一種存在美和思考的生活。

村莊里的人奚落他癡人說夢(mèng),不務(wù)正業(yè)。他也曾嘗試出走,去北京“不知天高地厚地搞文學(xué)創(chuàng)作”,輾轉(zhuǎn)于山東各地干苦力討生活,卻一次次潰敗而歸。

你說他是一個(gè)普通農(nóng)民嗎?不是。焦波說,這就是我想表現(xiàn)的農(nóng)民的形象。不是整天面朝黃土背朝天,他有文化追求,有理想追求。這就是農(nóng)民發(fā)展的方向。

第一次見到杜深忠,陽(yáng)光跨過破損的木頭門檻擠進(jìn)黢黑的屋子,在水泥地投下一步長(zhǎng)的亮光。焦波看到杜深忠蹲在陰影里,左手拿著盛水的塑料盆,右手拿著毛筆,在被光鋪灑的空地上蘸著水練書法。他們交流了起來,“焦老師,這個(gè)透進(jìn)門框的光影,在我的眼中就是一張非常好的宣紙。”

傳統(tǒng)的藝術(shù)敘事之中,農(nóng)民被強(qiáng)加上落后、愚昧、麻木的符號(hào)或者標(biāo)簽,而眼前的農(nóng)民,“對(duì)美的感受太敏銳了”。這次見面后,焦波當(dāng)即決定扎在杓峪村,完成國(guó)家電影局派給他的題目《鄉(xiāng)村里的中國(guó)》。

2012年2月4日,農(nóng)歷立春時(shí),攝制組租下村里的一個(gè)小院,拍攝正式開始。

紀(jì)錄片中,“心思不在蘋果地里。他就不想管果園”“是咱村里的一個(gè)才人。就是蘋果比別人管得少點(diǎn)。”杜深忠與妻子張兆珍的爭(zhēng)論貫穿始終,兩人也被觀眾冠以“中國(guó)最會(huì)吵架的夫妻”的稱號(hào)。焦波回憶,當(dāng)問及張兆珍這輩子過得怎么樣,她說:“可別提了,我們倆這輩子就是一部戰(zhàn)爭(zhēng)片”。

夫妻倆罕見的和諧時(shí)刻發(fā)生在村里的春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)上。影片結(jié)尾,杜深忠彈奏琵琶,張兆珍唱歌,在不協(xié)調(diào)的曲調(diào)里勉強(qiáng)合作了一首《沂蒙山小調(diào)》。曲終人散,杜深忠仍留在舞臺(tái)上繼續(xù)撥弦。

“下來,快下來!”直到聽到村民的起哄聲,杜深忠才如夢(mèng)初醒,提著小馬扎,尷尬地離開。焦波告訴記者,結(jié)尾處他有這樣的思考,這個(gè)舞臺(tái)是杜深忠的舞臺(tái)同時(shí)也是中國(guó)農(nóng)民的舞臺(tái),杜深忠下去了,后續(xù)又會(huì)發(fā)生什么,他進(jìn)行了留白。

杜深忠作為站在土地上的反叛者的代表,他們對(duì)土地有著復(fù)雜的情結(jié)。他是有思想的農(nóng)民,行走在田壟上,思考農(nóng)村、農(nóng)民的發(fā)展問題。焦波同樣在紀(jì)錄片中展現(xiàn)了屬于青年農(nóng)民的困惑與出路問題。

“出山”字面上只是一種象征性的動(dòng)作,《出山記》的片名折射出宏大的中國(guó)農(nóng)村社會(huì)變革的歷史,焦波賦予了“出山”這一前所未有的歷史進(jìn)程深遠(yuǎn)的寓意。

“一個(gè)懸崖上的村民組叫泉里,為見證修路的過程,我們沿著尺把寬的小路走一兩個(gè)小時(shí)才能到達(dá),我們?nèi)チ?8次,我摔倒了12次,終于見證了公路修到了這個(gè)村。”2016年為拍攝《出山記》,焦波率團(tuán)隊(duì)住進(jìn)了遵義市務(wù)川仡佬族苗族自治縣石朝鄉(xiāng)的大漆村,這里是貴州省20個(gè)極貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一。

《出山記》展現(xiàn)了申學(xué)王一家在經(jīng)過爭(zhēng)吵、猶豫、擔(dān)憂、焦慮之后搬到縣城的興奮和憧憬。這是一種歷史進(jìn)步的敘事,盡管艱難,但農(nóng)民畢竟受益并看到了更有希望的未來,國(guó)家現(xiàn)有的城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)也賦予了這種選擇以充分的合理性。

影片中,村民舊房的昏暗以及生活的貧瘠,與城市新居的敞亮及其外部環(huán)境的工業(yè)區(qū)、學(xué)校、體育館等城市公共文化服務(wù)設(shè)施形成鮮明的反差,每個(gè)人都對(duì)搬遷之后的生活充滿了憧憬。當(dāng)然,未來任重而道遠(yuǎn),走出大山遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是這一進(jìn)程的終點(diǎn)。

出山不易,進(jìn)城更難。2018年,焦波團(tuán)隊(duì)來到遵義市新蒲新區(qū)的安置點(diǎn)拍攝《進(jìn)城記》。挑人物時(shí),焦波希望有一個(gè)年輕人,青春、陽(yáng)光、上進(jìn),有開始新生活的感覺,最終在《出山記》素材里發(fā)現(xiàn)了覃猛。“抽簽領(lǐng)房,他開心地說:‘如我所愿。’我眼前一亮。這個(gè)情節(jié)成了《進(jìn)城記》第一幕。”焦波說。

在《進(jìn)城記》里,青年覃猛在夜里騎著電動(dòng)車,張開雙臂唱歌。“我不后悔出生在這種家庭,我相信我可以改變以后的命運(yùn)。我就是不甘平凡,我告訴自己,覃猛,你要么是神話,要么是個(gè)笑話。”

《進(jìn)城記》拍完后,覃猛跟著焦波學(xué)習(xí)專業(yè)的航拍攝影,隨團(tuán)隊(duì)拍攝了云南老窩村,從搬遷者變成了記錄者。在本次采訪中,記者第一次見到覃猛,當(dāng)時(shí)他在剪輯片子。

進(jìn)城很難,挪窩不易。在《老窩》里,中學(xué)生鄧志華想退學(xué)打工,說:“老天爺怎么會(huì)安排我在這樣一個(gè)地方出生,為什么沒讓我在外面出生?”

位于海拔4300多米的老窩山上的傈僳族村莊老窩村是個(gè)“直過民族”村落,新中國(guó)成立后這里由原始社會(huì)跨越幾種社會(huì)形態(tài)直接過渡到社會(huì)主義社會(huì)。后來,村民集體搬遷到老窩新村。

與此同時(shí),焦波團(tuán)隊(duì)另一支幾人小隊(duì),正在貴州一個(gè)侗族大歌傳承地,拍攝村里如何傳承大歌,如何發(fā)展鄉(xiāng)村旅游、助力鄉(xiāng)村振興。

“淘寶村”是指中國(guó)特有的網(wǎng)商數(shù)量達(dá)到當(dāng)?shù)丶彝魯?shù)10%以上,且電子商務(wù)交易規(guī)模達(dá)1000萬(wàn)元以上的村莊。焦波還拍攝了山東菏澤的“淘寶村”——丁樓村,記錄下昔日的貧困村農(nóng)民如何在互聯(lián)網(wǎng)浪潮中乘風(fēng)破浪。

他記錄了江蘇宿遷大眾村的華麗轉(zhuǎn)身。過去大眾村村民幾乎都在做廢舊塑料加工儲(chǔ)運(yùn)的生意,污染嚴(yán)重。后來,這里走上了發(fā)展電子商務(wù)的道路。

“我既是戰(zhàn)果的享受者,又是戰(zhàn)士。扛著行李出了山,又扛著機(jī)器進(jìn)了山。”焦波說,作為一名紀(jì)錄片人,這時(shí)候如果不把鏡頭對(duì)準(zhǔn)鄉(xiāng)村,就是一種失職。

他認(rèn)為,史書上不應(yīng)該只有帝王將相、才子佳人,中國(guó)的史書理應(yīng)為農(nóng)民留下濃墨重彩的一筆。從扶貧減困、脫貧攻堅(jiān)到鄉(xiāng)村振興,在這一過程中,城市與鄉(xiāng)村之間的關(guān)系也經(jīng)歷了曲折的發(fā)展。在焦波的鏡頭中,中國(guó)農(nóng)民正經(jīng)歷著從“物質(zhì)求生”到“精神入城”的意識(shí)轉(zhuǎn)變。

焦波的鏡頭記錄了幾代農(nóng)民的出路,他們或許是站在土地上的鄉(xiāng)村反叛者,或許是逃離土地的新農(nóng)民。

為什么是焦波?

“焦波是農(nóng)民中最優(yōu)秀、最睿智的人,他的紀(jì)錄片以及紀(jì)錄片外所積累的素材,關(guān)注當(dāng)代中國(guó)的現(xiàn)實(shí),記錄了最真實(shí)的生活,是要從人類學(xué)、社會(huì)學(xué)和民俗學(xué)的角度去深刻挖掘和研究的”,文化學(xué)者楊浪曾對(duì)焦波作過這樣一番評(píng)價(jià)。

在這十幾部鄉(xiāng)村紀(jì)錄片中,焦波用鏡頭見證了中國(guó)農(nóng)民的思想變遷,他記錄著這片土地上的種種變化,農(nóng)民在土地上收獲糧食,焦波用鏡頭在土地上收獲故事。在這一系列的紀(jì)錄片中,透過一個(gè)個(gè)小山村,觀眾可以看到整個(gè)中國(guó)變化的影子。

焦波拍攝農(nóng)民,關(guān)注小人物的悲歡,似乎一切都有跡可循。

焦波敏銳的目光關(guān)注著小人物的世俗生活和悲歡離合,卻如水滴折射陽(yáng)光,透視的是他對(duì)于生存狀況的憂慮、對(duì)于人性的悲憫情懷以及人類文明進(jìn)程的反思。

從記者時(shí)代就喜歡跑農(nóng)村,拍紀(jì)錄片一直在鄉(xiāng)村。不知何時(shí)起,焦波有了“農(nóng)夫?qū)а荨钡姆Q號(hào)。一方面,他的鏡頭始終對(duì)著鄉(xiāng)土中國(guó),對(duì)著農(nóng)民的故事;另一方面,也因?yàn)樗寝r(nóng)民的兒子。他出生于農(nóng)村一個(gè)最普通的農(nóng)民家庭,在家種了幾年地,至今還保留著農(nóng)民的習(xí)性。愛人稱呼焦波為“城市農(nóng)民”。

1988年,焦波在《淄博日?qǐng)?bào)》做記者時(shí),他與同事騎著自行車開始了淄博邊緣考察活動(dòng)。在一個(gè)名為上雀峪的村莊,焦波找到了他拍攝圖片故事的繆斯。

上雀峪是一個(gè)嚴(yán)重缺水的山村。采訪中,他回憶起一位年邁的老太太。她患有高血壓,但仍需每天提著壺跑十幾里路去取水。村里的老支書帶著村民找了30多年水,直到臨終前他都心中有愧。老百姓多年來為了等水,每晚都抱著被子和水桶,睡在泉水邊。

《水!水!上雀峪在呼喚》的報(bào)道刊發(fā)后,在各方幫助下,村里終于打了水井。焦波又去拍村民們大口喝水,圍著水井笑逐顏開的畫面。他跟著老支書的家人去給他上墳。在漫天飛舞的雪花中,他流著淚拍下了家人用泉水告慰老支書的照片,定名為《水!水!醉了上雀峪》。

后來,村里的水被確認(rèn)為優(yōu)質(zhì)礦泉水,建起了水廠,焦波又采寫了《水!水!富了上雀峪》的新聞報(bào)道。他猶記得,有個(gè)80多歲的老太太,顫巍巍地走過來跟他說:“焦記者,等你退休了,我們養(yǎng)活你。”焦波當(dāng)時(shí)笑著說:“她80多歲,我30多歲,誰(shuí)養(yǎng)活誰(shuí)啊?可話里那種淳樸、那種心意……說起這個(gè),我就想掉淚。”

20世紀(jì)80年代末90年代初,焦波調(diào)到北京,進(jìn)入人民日?qǐng)?bào)社工作。當(dāng)時(shí),為了完成一組講述基層百姓故事的策劃,他開始騎著自行車走街串巷,并立志拍100組老百姓的故事。后來,無(wú)論是胡同里的旗袍手藝人,還是北京最后一代掏糞工人,他的鏡頭記錄著越來越多關(guān)乎老百姓的故事。

有了更高的舞臺(tái),焦波的創(chuàng)作視野卻依舊向下沉淀。在他看來,自己的父母同樣是生動(dòng)的百姓故事的縮影,這一時(shí)期他拍攝了大量《俺爹俺娘》中收錄的照片。“最初就是很狹小的念頭,多拍照,用照相機(jī)把一天天老去的爹娘留住,沒想過得獎(jiǎng),沒想過出名,沒想到這組片子最后成就了我。”焦波說。

白巖松說,中國(guó)紀(jì)錄片不少,但像焦波這種平視的角度很少見,能讓被拍攝者忽略鏡頭展現(xiàn)真實(shí)生活常態(tài),這是本事。城里來的、專業(yè)的導(dǎo)演攝像們很難融入這些“下里巴人”、很難被農(nóng)民從內(nèi)心接納。而焦波不同,他本身就是個(gè)農(nóng)民,是個(gè)有理想、有文化、有情感的農(nóng)民,從《俺爹俺娘》開始,他的作品就與鄉(xiāng)村、鄉(xiāng)親完全融入,從未脫離。

焦波用了30年拍《俺爹俺娘》,10年拍地震孤兒。爹娘已經(jīng)離開了,但是爹娘的“爹娘”——中國(guó)鄉(xiāng)村,會(huì)永遠(yuǎn)存在。他說:“也許有一天我倒在土地上,我才會(huì)停止我的創(chuàng)作。”

汶川地震后,焦波收了6個(gè)徒弟。“現(xiàn)在我把他們基本上都培養(yǎng)成人了,有的考上了理想的大學(xué),有的還在跟我拍紀(jì)錄片。”

焦波一直相信藝術(shù)熏陶比講道理更容易幫他們完成心理建設(shè),他把相機(jī)掛到孩子們的脖子上,那一瞬間,他發(fā)現(xiàn)孩子們放下了戒備。此后,焦波給予了他們足夠的溫柔和真誠(chéng)。他教他們攝影,想讓他們盡快走出陰影,洞開他們的世界。

10年間,焦波每年都給六個(gè)孩子拍一張照片。第一年從廢墟跑過來,第二年廢墟變成了新房……片名《川流不息》中的“川”字,既指四川,也包括汶川、北川。按照漢字的象形釋義,川有水流、河流之意,代表了大愛的蓬勃匯聚和生生不息。

焦波回北京的時(shí)候很少,幾乎都在鄉(xiāng)村,家人都習(xí)慣了。他有時(shí)候把團(tuán)隊(duì)一分為二,同時(shí)拍兩個(gè)村,每一部片子,他都會(huì)扎根到當(dāng)?shù)匾荒晟踔粮鄷r(shí)間。“在我眼里,所有的老百姓都那么可愛,老人就像我的父母,中年人就像兄弟姐妹,年輕人就像我的孩子一樣。”

拍攝《鄉(xiāng)村里的中國(guó)》時(shí),焦波把自己租住的房屋掛上168號(hào)(村里共167戶),和村民同吃同住同勞動(dòng)。《出山記》《進(jìn)城記》拍了整整四年。焦波動(dòng)情地說,“人這一生有多少個(gè)四年呢?假設(shè)有一天我走了,請(qǐng)把我的骨灰撒到我拍紀(jì)錄片的地方”。

紀(jì)錄片是拍攝者和被拍攝者共同完成的題目。因?yàn)橄嗷バ湃危詈蟪删土俗髌贰?/p>

大地之子

“如果一個(gè)人不能愛置身其間的這塊土地,那么,這個(gè)人關(guān)于愛國(guó)家之類的言辭也可能是空洞的——因而也是虛假的。”美國(guó)自然文學(xué)開創(chuàng)者繆爾曾有過這樣的表述,焦波則把它落到了實(shí)處。

“鄉(xiāng)村是我們情感起步的地方,我們的根脈在鄉(xiāng)村。記錄鄉(xiāng)村的變化就像記錄父母的生命歷程。”焦波不停地回到家鄉(xiāng),希望家鄉(xiāng)變得更好。

影像、大集、鄉(xiāng)土、豐收、寧?kù)o、安詳……一個(gè)個(gè)關(guān)鍵詞留在了2021年10月27日的天津?yàn)场!坝跋翊蠹ツ内s,中國(guó)淄博天津?yàn)场保l(xiāng)親們喊出的一句話回蕩在天津?yàn)乘闹艿拇笊嚼铩?/p>

“秋已至,葉已黃,此時(shí)正值回故鄉(xiāng)。”為了這場(chǎng)“影像大集”,焦波整整準(zhǔn)備了13年。2008年,焦波回到天津?yàn)常▋砂偃f(wàn)元承包了千畝荒山,種糧、種花、種果樹,他想把這片荒山綠化起來,當(dāng)作一個(gè)從這片土地逃離的游子給故鄉(xiāng)的回饋。

2021年春節(jié)過后,焦波回村修路、打井、整理村莊,毅然決然籌備他的“大集”。“農(nóng)民在土地里種莊稼,我們?cè)谕恋乩锓N故事。”影像基礎(chǔ)有了,群眾基礎(chǔ)有了,他覺得辦這場(chǎng)大集的時(shí)機(jī)到了。

焦波在家鄉(xiāng)發(fā)布自己拍了30多年的紀(jì)錄電影《俺爹俺娘》,他想將自己的家鄉(xiāng)打造成電影小鎮(zhèn)。“讓鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親為我的電影剪彩,這是一個(gè)游子報(bào)答家鄉(xiāng)的方式。”他笑言。

當(dāng)時(shí),中心街拉起了409米長(zhǎng)的紅綢子。為何這么精確?因?yàn)椋?”通“是”,在當(dāng)?shù)厥莻€(gè)吉利的數(shù)字。“9”是長(zhǎng)久的意思。兩個(gè)數(shù)字連在一起,就是鐵定長(zhǎng)久。焦波沒想到,現(xiàn)場(chǎng)會(huì)有上千人參與到剪彩中,一邊揮舞紅綢子,一邊歡呼。

時(shí)光拉回到1998年。焦波深情地回憶著:“那一年,我父親84歲,母親86歲,我已經(jīng)拍了24年父母。我想在他們有生之年做個(gè)影展,主題就叫‘俺爹俺娘’,要掛到中國(guó)最高藝術(shù)殿堂——中國(guó)美術(shù)館里面。”

“父親說爬也要爬到北京去,給我剪完彩,這一生就完成了。俺娘是打著吊瓶到北京的,我從火車上背著俺娘下來。第二天,俺爹俺娘用從家里帶來的剪刀給我剪彩。”當(dāng)時(shí),在布展的焦波望著滿屋子照片嚎啕大哭。這一下子可能剪痛了全國(guó)兒女的心,焦波覺得自己表現(xiàn)的不是俺爹俺娘,是每個(gè)人的爹娘。

從1998年至2022年,又一個(gè)24年過去了,如今的焦波已經(jīng)徹底擺脫了攝影界曾有“焦波一輩子吃‘爹娘’這碗飯”的非議。

兩個(gè)24年,兩次剪彩,焦波實(shí)現(xiàn)了從拍攝爹娘,到拍攝爹娘的“爹娘”的轉(zhuǎn)變。

在“影像大集”將近900張照片里,有二三百?gòu)埵墙共ㄅ臄z的,其余的還有全國(guó)各地?cái)z影家的作品。這些照片出自鄉(xiāng)村,又回到了鄉(xiāng)村。

在這里,時(shí)間的進(jìn)度條可以被拉回到任何一張照片所處的時(shí)代。影像大集整整有兩條街,墻上光影斑駁,照片從黑白到彩色,跨越30年時(shí)光。

從手推車到了小轎車,趕集買菜變成從超市團(tuán)購(gòu),以前電話都沒有,現(xiàn)在老人都玩起了智能手機(jī)……農(nóng)民和農(nóng)村一點(diǎn)一滴的變化都定格在照片中,成為歷史的昨日重現(xiàn)。

“我想給農(nóng)村寫史,給農(nóng)民立傳。”毫無(wú)疑問,焦波的攝像機(jī)還會(huì)一直拍下去。他深刻地理解著以自己爹娘為代表的農(nóng)民,用雙腳丈量著中國(guó)的土地,尋找一個(gè)民族如何走向現(xiàn)代的答案。他認(rèn)為,當(dāng)我們讀懂了鄉(xiāng)村,可能就會(huì)更好地讀懂中國(guó),讀懂我們所身處的這個(gè)偉大時(shí)代和這片熱土上不斷去奮斗拼搏的人們。

想爆料?請(qǐng)登錄《陽(yáng)光連線》( https://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0531-66661234或96678,或登錄齊魯網(wǎng)官方微博(@齊魯網(wǎng))提供新聞線索。齊魯網(wǎng)廣告熱線0531-81695052,誠(chéng)邀合作伙伴。

青島西海岸新區(qū)海洋發(fā)展局關(guān)于海域使用申請(qǐng)的公示

- [詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào) 2022-03-18

青島盛九鑫建設(shè)有限公司依法運(yùn)輸承諾書

- [詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào) 2022-03-18

青島西海岸新區(qū)自然資源局關(guān)于山東小珠山建設(shè)發(fā)展有限公司小珠山一號(hào)線以東6.1期住宅項(xiàng)目規(guī)劃及建筑方案進(jìn)行批前公示的通告

- [詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào) 2022-03-18

發(fā)展數(shù)字海洋文創(chuàng)產(chǎn)業(yè) 提升青島海洋文化軟實(shí)力

- [詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào) 2022-03-18

青島新冠肺炎疫情整體可管可控萊西市疫情整體情況持續(xù)向好,新增本土確診病例和無(wú)癥狀感染者、新檢出陽(yáng)性感染人員總量持續(xù)下降

- [詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào) 2022-03-18

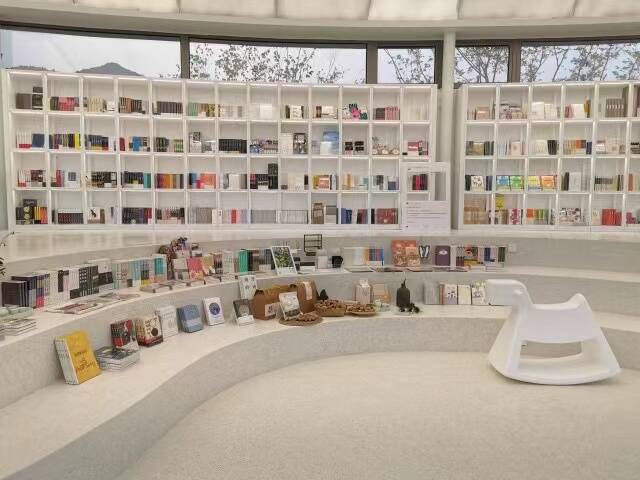

2022山東省最美書店評(píng)選活動(dòng)啟動(dòng),70余家實(shí)體書店報(bào)名參評(píng)

- 截至目前,共有70余家實(shí)體書店積極報(bào)名,踴躍參評(píng)。預(yù)計(jì)4月中旬,對(duì)2022年度山東省最美書店入圍單位進(jìn)行公示,發(fā)布評(píng)選結(jié)果并授牌。[詳細(xì)]

- 齊魯網(wǎng) 2022-03-17

A股指數(shù)今天集體收漲,青島板塊“紅彤彤”!

- 青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞3月17日訊繼上證指數(shù)16日上漲3.48%,現(xiàn)近三年最大單日漲幅之后,今日股市再傳佳音,A股三大指數(shù)集體收漲,上證指數(shù)收漲1.4%...[詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞 2022-03-17

最新!青島市企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌信息系統(tǒng)3月21日上線試運(yùn)行

- 青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞3月17日訊根據(jù)人社部和省人社廳關(guān)于企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)全國(guó)統(tǒng)籌信息系統(tǒng)工作部署,經(jīng)過20多天緊鑼密鼓的系統(tǒng)調(diào)試、功...[詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞 2022-03-17

青島:綜合整治重點(diǎn)公路鐵路路域環(huán)境,助推市容市貌全面提升

- 青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞3月17日訊公園城市建設(shè)是城市更新和城市建設(shè)三年攻堅(jiān)行動(dòng)的重要領(lǐng)域。圍繞公園城市建設(shè),今年,我市將對(duì)重點(diǎn)公路鐵路路域...[詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞 2022-03-17

總規(guī)模4.45億元!青島科創(chuàng)母基金合作子基金落地城陽(yáng),主投工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域

- 青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞3月17日訊記者今天從青島科技創(chuàng)新基金管理有限公司獲悉,青島科創(chuàng)母基金參與投資的子基金“青島匯鑄華蓋智慧產(chǎn)業(yè)投資基...[詳細(xì)]

- 青島日?qǐng)?bào)社/觀海新聞 2022-03-17

【好品山東】艾睿光電:深耕紅外產(chǎn)業(yè) 助推光電生態(tài)鏈集聚發(fā)展

- 近日,膠東在線記者走進(jìn)艾睿光電,公司品牌經(jīng)理車淑娟以實(shí)際案例講解了一次成功的夜間搜救。紅外熱像儀的核心器件是探測(cè)器芯片。從35微米像...[詳細(xì)]

- 膠東在線 2022-03-17

山東累計(jì)消毒進(jìn)口非冷鏈集裝箱貨物等2842.29萬(wàn)件(次),貨物開箱后靜置滿10天方可投入使用

- 山東進(jìn)口非冷鏈集裝箱貨物疫情防控做得如何?3月17日下午,在山東省政府新聞辦新聞發(fā)布會(huì)上,省市場(chǎng)監(jiān)管局副局長(zhǎng)、省進(jìn)口集裝箱疫情防控專班...[詳細(xì)]

- 舜網(wǎng)濟(jì)南日?qǐng)?bào) 2022-03-17

- 1青島昨日新增本土確診病例4例! 山東疾控發(fā)布最新入魯返魯政策及健康提示

- 2山東青島:黃島區(qū)疫情溯源結(jié)果不是快遞引發(fā)

- 3山東:穩(wěn)妥推進(jìn)漸進(jìn)式延遲退休改革,推動(dòng)個(gè)人養(yǎng)老金制度落實(shí)落地

- 4濟(jì)南新增1例境外輸入新冠肺炎確診病例

- 5青島9個(gè)區(qū)市新一屆人大、政府、政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子名單出爐!

- 6無(wú)癥狀感染者的密接、次密接三輪核酸檢測(cè)結(jié)果均為陰性煙臺(tái)大悅城3日恢復(fù)營(yíng)業(yè)

- 7在網(wǎng)上被騙了錢怎么辦?青島警方發(fā)出提醒