齊魯網(wǎng)·閃電新聞5月31日訊 《臨朐縣志》記載:“穆陵關(guān):東周時期齊長城關(guān)隘,位于臨朐、沂水兩縣交接的大峴山上,是齊國南境的重要門戶,魯東南通往齊國臨淄的咽喉。大峴山東連太平山,西接沂山,三山相連,齊長城蜿蜒山脊,穆陵關(guān)扼居其中,險峻天成。”

位于今山東濰坊和臨沂交界處的穆陵關(guān),是齊長城的重要關(guān)隘,自齊國始,歷代均視其為戰(zhàn)略要地,重兵駐守。今尚存明嘉靖年間修葺關(guān)樓時所立石碑。長城遺址逶迤起伏,氣勢磅礴,雄偉壯觀。這座見證山東千年歷史文化的古跡,為何曾被稱作“天下第一雄關(guān)”?跟隨記者,一起走近這座跨越兩千年歷史長河的穆陵關(guān)......

穆陵關(guān)是齊長城上的重要關(guān)口,修建于黃河、淮河兩大水系的分水嶺之上,是天然的地理分界線。因為地勢險峻,又處咽喉要地,這段沙土板筑的長城就有了“齊南天險”之稱,是當(dāng)時齊國的南大門。

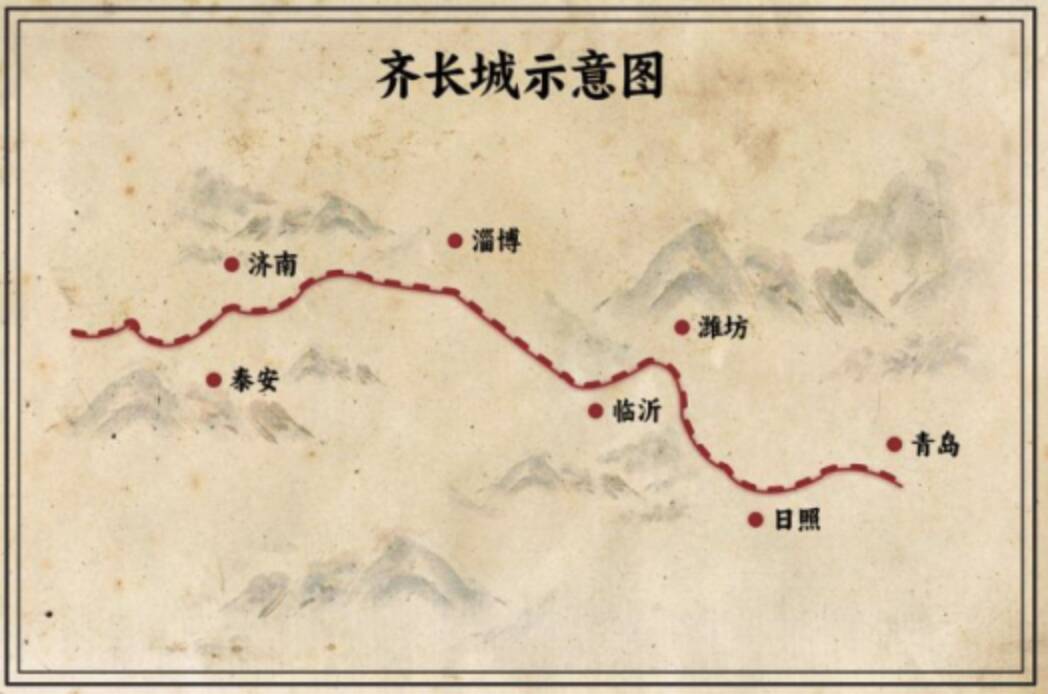

??齊長城示意圖 臨沂廣播電視臺供圖

“穆陵古道界青齊,路轉(zhuǎn)峰回望欲迷”,這座古關(guān)隘,其建筑年代史家多有考證,據(jù)說初建于西周時期,后來春秋戰(zhàn)國時期齊國修筑長城,穆陵關(guān)又成為齊長城沿線上的一座重要關(guān)口。在《中國歷史地圖集》西周輿圖上,唯一標(biāo)注的關(guān)口就是穆陵關(guān),可見穆陵關(guān)在當(dāng)時是名副其實的天下第一雄關(guān)。

關(guān)于穆陵之名的由來,民間還有一段浪漫的傳說。西周第五代國君周穆王姬滿,率文武百官巡游天下,一日來到大峴,見此地山勢雄奇,靈氣充盈,風(fēng)景秀美,氣候溫和,心情格外歡暢,下令修建行宮,駐蹕于此。歷時日久,穆王愛妃盛姬患病而逝,葬于山上。后人因穆王愛妃盛姬陵墓在此,遂將此山稱之為“穆陵”,今穆陵關(guān)東側(cè)就留有"梳妝樓"遺址。

但其實早在穆王之前,穆陵之名就已名滿天下了。西周初年,姜子牙因輔佐周武王消滅殷商立下了赫赫功勛而受封于齊,建都營丘。當(dāng)時齊國疆域,據(jù)史書記載:“東至于海,西至于河,南至于穆陵,北至于無棣。”這是“穆陵”一名見于史冊的最早記錄。

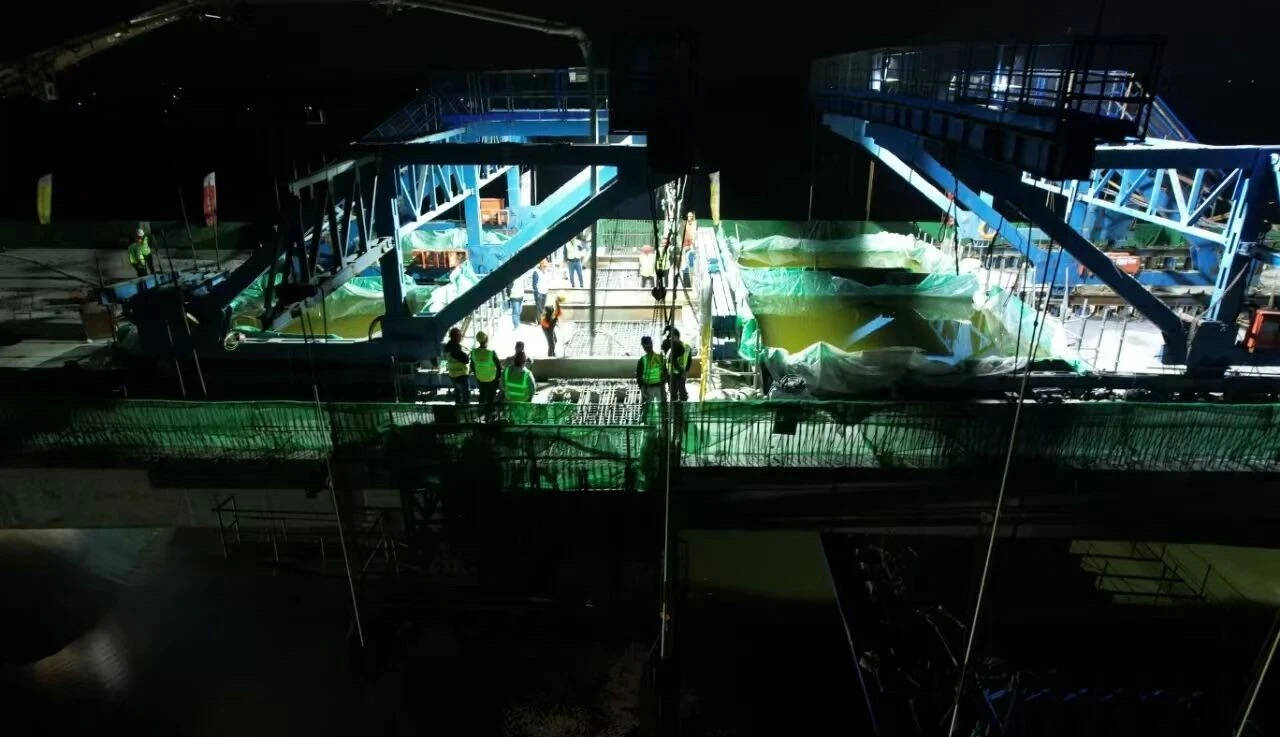

穆陵關(guān)遺址 臨沂廣播電視臺供圖

千百年來,穆陵關(guān)金鼓連天,戰(zhàn)事不斷,這從周邊出土的大量劍、戈、戰(zhàn)馬遺骸等得以見證。站在關(guān)頂上,仍能感受到烽火硝煙的廝殺場面,以及諸侯征戰(zhàn)、朝代興滅的滄桑變遷。關(guān)于穆陵關(guān),還有一段故事。安史之亂時,詩人李白曾踏足穆陵關(guān),并將愛子留在了關(guān)北的臨朐方山。他后來在詩中寫道:“穆陵關(guān)北愁愛子,豫章天南隔老妻,一門骨肉散百草,遇難不復(fù)相提攜。”悲憤地訴說安史之亂造成的骨肉離散。如今站在穆陵關(guān)頂上,仍然能夠感受到巍巍齊長城穿越千年的雄風(fēng),以及生生不息的浩浩民族魂。